특집 : 듣기

불통의 상징

원억미신자(寃抑未伸者), 원통하고 억울한 일을 풀어 해결하지 못한 사람이라는 뜻이다. 조선시대에는 이러한 사람의 원을 풀어주고자 ‘신문고’를 운영했다. 1401년, 그러니까 태종 때에 설치한 등문고(登聞鼓)가 그 시작이다.

신문고는 신분에 관계없이 누구나 원통한 일을 당하면 이용할 수 있도록 만든 것이지만 실상은 그렇지 못했다. 일단 대궐에 위치했기 때문에 지방에 사는 사람이 이용하기 매우 어려웠다. 북을 울리는 절차를 제대로 지키지 못하면 엄벌을 내렸다. 또한 조선시대에는 ‘신분제’를 거스르는 일, 즉 상관을 고발하는 등의 일로는 이용할 수 없었기 때문에 매우 제한적으로만 이용할 수 있었다. 하여 신문고는 서울에 거주하는 관리나 양반들의 전유물이었다.

백성들의 억울함을 풀어주기 위한 신문고였지만, 억울한 백성들의 사정을 임금이 들을 수 없었던 역설. 비단 조선만의 문제였을까. 문명사회가 도래한 이래, 전제 군주제를 거친 대부분의 나라들이 같은 일을 겪었을 것이다.

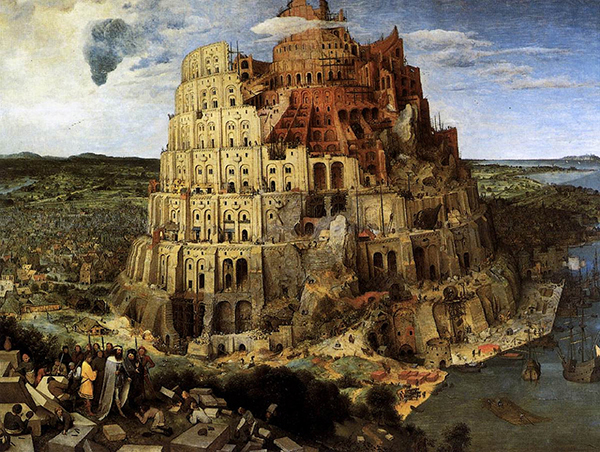

성경 창세기 11장에는 바벨탑 이야기가 나온다. 사람들이 하늘에 닿기 위한 탑을 쌓았고, 신이 그러한 인간들에게 벌을 내린 사건을 다룬다. 이야기는 이런 문장으로 시작한다.

“온 땅의 언어가 하나요 말이 하나였더라”(창세기 11장 1절)

이 구절만 놓고 보면, 이상적인 세상이라고 할 수 있겠다. 최근 AI의 발달로 인류는 언어의 장벽을 빠른 속도로 허물어가고 있다. 최신 스마트폰에는 ‘통역’ 기능이 탑재되어 있어서 다른 언어를 사용하는 사용자끼리 실시간으로 소통하는 것이 가능해졌다. 그런데 온 땅의 언어가 하나라니. 꿈같은 세상 아닌가. 그러나 바벨탑은 ‘소통’으로 건설되지 않았다. 오직 ‘명령’으로 세워졌다.

바벨탑을 세운 역사의 주인공은 다름 아닌 니므롯. 성경은 그를 ‘최초의 용사’로 기록한다(창세기 10장 8절). 그의 명령에 하위 주체들은 손과 발이 되어 거대한 건축물을 만들었다. 오늘날에는 위험한 일을 기계가 대신한다지만, 당시에는 오롯이 사람들의 몫으로, 고대 사회에서 대형 건축물을 만들기 위해서 반드시 필요했던 것은 노예 노동력이었다. 큰 건물 하나 짓고 나면 무수히 많은 사람들이 죽었다. 그러나 그 죽음은 역사에 기록되지 않는다. 건물을 세운 지도자의 이름만이 역사에 남을 뿐이다.

대형 건축물을 세우는 과정에서 억울하게 죽은 사람들의 이야기는 누가 들을까? 응당 왕과 같은 지도자가 듣고 개선하기 위해 신문고가 울려야 했지만, 그런 일은 일어나지 않았다. 온 땅의 언어가 하나였던 시대. 그러나 바벨탑은 소통의 산물이 아니었다. 명령을 수행해야만 하는 수많은 하위 주체들의 희생의 결과물. 즉 불통의 상징이다.

듣기가 사라진 세상

소통이 없는 세상. 거기에는 ‘들음’이 없다. 백성들이 고통스럽다고 부르짖어도 지도자가 듣지 못한다. 출애굽기의 앞부분은 이집트에서 노예생활을 하는 이스라엘 민족에 대한 이야기이다. 여기에서도 대형 건축물 사건이 등장한다. 이집트의 파라오는 이스라엘 자손들에게 국고성 비돔과 라암셋을 지으라고 명령한다. “어려운 노동으로 그들의 생활을 괴롭게 하기”(출애굽기 1장 11~14절) 위함이었다. 그러나 고대 도시문명을 찬란하게 꽃피운 이집트에서 그들의 목소리를 듣는 이는 아무도 없었다. 오직 한 분. 하나님만이 그 소리를 들었다고 성경은 기록한다.

“이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 탄식하며 부르짖으니 그 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라 하나님이 그들의 고통 소리를 들으시고….” (출애굽기 2장 23~24절)

고통의 부르짖음을 신이 들었다는 이야기는 결국 어떤 인간도 그 고통에 관심이 없었다는 방증이다. ‘듣기’가 사라진 세상에는 고통만 남는다. 신은 고통이 가득한 세상에서 이스라엘 민족을 탈출시킨다. 이들의 조상인 아브라함이 불통의 도시문명 바벨탑에서 탈출하여 새로운 땅으로 이주한 것과 같은 맥락이라고 할 수 있다. 하나님은 찬란한 고대 메소포타미아 문명의 불통을 견디지 못한 조상 아브라함을 새 땅에 이주시킨 것과 마찬가지로, 이집트에서 불통으로 고통당하는 그의 후손들을 다시 새 땅으로 인도한다.

새 땅 가나안. 그곳은 ‘들음’이 미덕이 되어야 하는 세상이었다. 그러나 그 일은 온당히 이루어지지 못했다. 이스라엘의 두 번째 왕 다윗은 불통의 왕 사울로부터 피신해야 했다. 다윗이 아둘람이라는 동굴로 도망쳤을 때 그곳에 여러 사람들이 모여들었다.

“환난 당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고” (사무엘상 22장 2절)

선지자가 백성들의 뜻을 받들어 세운 첫 왕의 시대에도 불통은 반복된 것이다. 세 번째 왕이었던 솔로몬은 불통사회를 소통사회로 전환하기 위해 “듣는 마음”(열왕기상 3장 9절)을 달라고 기도했지만, 그의 정치 전반을 평가해 본다면 역시 불통이었다.

결국 나라는 오래 지나지 않아 둘로 나뉘었다. 불통의 결과다. 강력한 지도력으로 바벨탑을 세웠지만 불통으로 인해 말이 쪼개진 것처럼, 불통의 군주가 다스리던 이스라엘도 남유다와 북이스라엘로 찢겼다. 듣기가 사라진 세상은 나뉘고 찢기며, 분열한다.

우리 사회를 성찰해 본다. 남북이 분단된 지 79년째. 온 백성이 태극기를 휘날리며 일제의 폭력에 저항하고 하나 되었던 3·1운동의 정신 위에 세워야 할 독립은 온당히 이루어지지 못했다. 어쩌면 우리의 이러한 역사 상황은 상대방의 소리를 들으려 하지 않음에서 기인한 것은 아닐까. 분단은 불통의 산물이다. 불통은 남과 북이라는 거대한 나뉨만이 아니라 우리의 일상도 갈라놓는다. 모두가 니므롯이 되어 자기주장만 펼치고 다른 이의 소리를 들으려 하지 않는다. 자기주장으로만 도배된 SNS, 자기주장만 펼치는 정치, 한 치의 양보도 없는 남과 북. 우리가 날마다 마주하는 세상이다.

이러한 세상 속에서 들음으로 소통하는 세상을 다시 꿈꾼다. 나뉨의 경계가 허물어지는 가장 강력한 도구는 다름 아닌 ‘들음’이다.

민대홍

서로교회 담임목사. 파주 출판도시에서 목회와 더불어 책 만들고, 글 쓰는 자비량 목회자다. 한국기독교 역사 연구자이며 본지 객원기자로 활동하고 있다.